守口御坊・盛泉寺は、本尊・阿弥陀如来、宗祖・親鸞聖人、開祖は東本願寺が烏丸に開かれた1606年慶長十一年東本願寺初代の教如上人で、教如上人から親鸞聖人の御分身として慶長十六年石山本願寺の戦いで功績のあった盛泉寺・初代本多浄了師に別院のお墨付き親鸞聖人の御分身・絹本著色親鸞聖人画像「真向きの御影」を頂き大谷家一族以外例をみない本多家一族による東本願寺の別院として近在一帯に末寺を持っていた。昭和18年2月11日 、生まれの15代本多肇慶師の就任した三十五年間の努力と実績により表塀、大門の修理、屋根吹き替え完成、半ばにして死去した先妻、眞祥院釋尼美光師、残された大門の修理、屋根吹き替えをあらゆる面から支えてくれた後の妻、本多富美子氏、次男、 本多昭文氏の助力により完成。落慶法要を令和五年先妻の命日である令和五年二月二十八日に七回忌を一年早めにして感謝の奉告法要を勤められました。家族、門信徒、世話役、友人、有志、大工、業者等、多くの有縁に恵まれ、助力によって一代で1500坪ある庭園・建物等、全修復され【人の道は心に在り 人の心は行いに在り】を心情として、自己に掛かる身分、生活、自己の格上げの為の見栄は喜捨して「武士は食わねど高楊枝」及び「人は財なり」を信念として見栄はすてて、誇りに生きるを本分とし、その余力を安価で落ち着きのある良き店、良き品物、材料等を多くの知己の会話の中から、めぐり逢った事柄は実践して良き体験で得た知識を友人活動に生かし、恵まれた自然な盛泉寺の境内地であらゆる修理に対する多才な行動力の末弟、本多慶円氏、尺八の三男、本多正信氏の尺八、並びに友人のお琴との演奏を拝聴しながら寺には何時しか多くの友人に囲まれ貯金には恵まれ無かったが人という財産に恵まれる様に成りました。自家には資金の余力が低いので厳しく「故に家族には謝まぬと感じる」心を忘れず、信用を得る手段として自らの貧弱な心、安っぽい姿は見せない様にして接客、社交には出来うる限りは惜しみ無く尽くし家族の力と心ある人の繋がりを大切にしながら推進してきた結果、心有る繋がりを頂き、多くの友人、家族、護寺会伊藤栄保、松尾安彦、田上泰弘、井植達郎、他8名の役員と共に、知らぬ間に、仏様に恵まれ出来得たと思って居ます。 毎年掛かる上納金、150萬円弱と年間、通して約600万円、月割り平均50萬円弱の寺の維持費は,重く個人負担は苦しく、些少なりとも削減したいと包括団体、大谷派より自立、独立して、令和七年四月、昭和46年12月4日生まれの第十六代・本多興慶師に引き継がれ浄土真宗・守口御坊 盛泉寺として今日に至って居ます。前御坊の終活として、先妻の十三回忌を機縁にお世話に成った、あらゆる方々に感謝の奉告法要を勤めたいと思いつき、今の体力ならまだ勤められると考え、早めて令和七年十一月十六日に大切な門信徒供養とを合わせて多数の僧侶に御依頼し、感謝の念を持って勤めさせて頂く所存です。

徳川家康は、織田信長、豊臣秀吉を相手に臆せず戦う本願寺勢力を目の当たりにしてこのままでは、未来に禍根を残すと判断、本願寺の兄弟を東西に分離して勢力を削ぐ得策として、家康は勢力を削ぐ得策として新たに土地を寄進して新しく東本願寺を建立、そして旧本願寺、現在の西本願寺に弟を残し二分して統制を加え支配した。盛泉寺は、1615年大阪夏の陣が終結した元和元年慶長20年火災で焼失、本多家の建立に寄り実質の御坊となり、現在本多家16代目である。

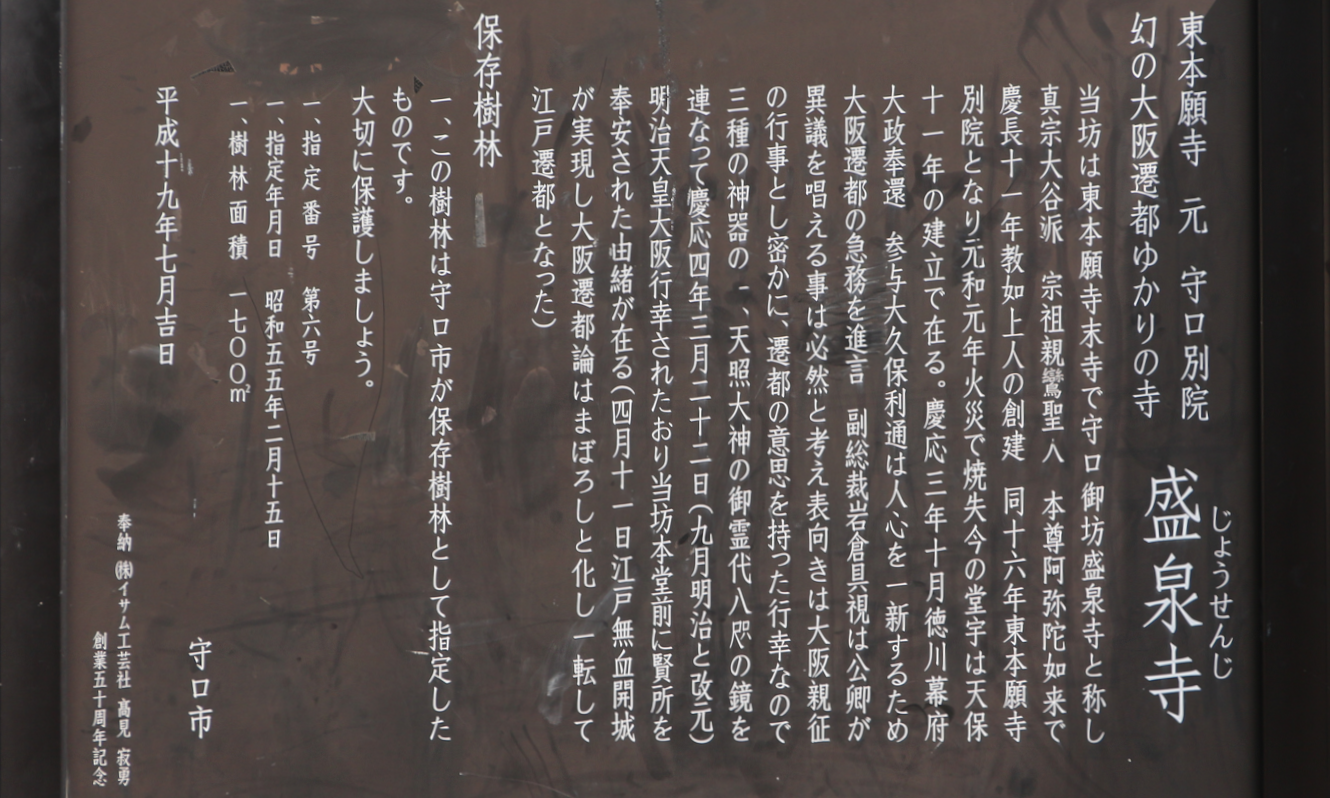

【史蹟】

慶応三年徳川幕府大政奉還、参与大久保利通は人心一新のため、大阪遷都の急務を進言、副総裁岩倉具視は公卿が異議を唱えるは必然と考え表向きは大阪親政の行幸として密かに遷都の意思を持った行幸であり通常の行幸でなく秘策をもって宮中の中に有って元来動かす事がない賢所の神器八咫鏡を伴って1868年慶応四年三月二十二日(九月明治と改元)賢所を本堂前に奉安され、天皇が居て賢所が在る、其処が都と言う暗黙の秘策とした。その由緒により太平洋戦時中、梵鐘の供出も免れ歴史ある古鐘で有る。

都 が 京 都 か ら 何 故 東 京 ?

本堂前の史跡である遺跡は、江戸幕府に勝利した薩摩・長州が政権を自らのものにする為、京都に居る公卿の干渉を避け隠密裏に都を京都以外に移す秘策として天皇が居られ神器のある処が都で在るという暗黙の秘策を都の移転を上手く運ぶ手立てとして、隠密裏に大阪城への遷都を画策し、宮中より動かされる事の無い神器の奉安された賢所を移動して本堂前に賢所を奉安され、一時仮宮殿と成った由緒がある。日銀創立・首相2回 松方正義が書いた文部省史跡である。 守口御坊は、盛泉寺と称し慶應3年徳川慶喜大政奉還1868年慶応四年三月二十二日(九月明治と改元) 大久保利通が提唱した遷都国内最初の舞台であり大阪遷都の行幸は、遷都目的の隠れみのとして、江戸幕府時代に馴れ染め薄い天皇の存在を庶民に知らしめると同時に、天皇が居られ神器のある処が【都】で在ると云う暗黙の定義を示して方便として使われ、後にも先にも【国】始まって以来、都を移す目的の為に、宮中より動かされる事、本来、皆無の賢所を移動された歴史上、遷都初めての唯一無二の由緒の「史実」のある寺院です。四月十一日江戸城が西郷隆盛と勝海舟等の談合により無血開城と成り一転して日本近代郵便の父として知られる前島密の提案による江戸遷都と成ったが隠密裏に運ばれた為、本来、都制定には天皇の裁可がいるが、実は下されておらず京都の人々は未だに東の京からいずれ帰って帰って来られると言う事が通説となっています。